当院の小児皮膚科について

駒沢皮膚科クリニックでは、お子さまのデリケートな肌に特化した小児皮膚科診療を行っております。乳児から思春期までの幅広い年齢のお子さまを対象に、アトピー性皮膚炎・乳児湿疹・おむつかぶれ・水いぼ・とびひ・いぼ・虫さされ・あせもなど、日常的に見られる皮膚トラブルに対応しています。

皮膚の疾患は見た目の問題だけでなく、かゆみや痛みなどによって日常生活の質にも影響を与えることがあります。当院では、保護者の方と丁寧にコミュニケーションをとりながら、お子さまの症状や体質に合わせた治療を提案いたします。

「皮膚をかき壊してしまう」「なかなか良くならない」「市販薬で対応しても繰り返す」といったお悩みも、専門的な視点からしっかりと原因を見極め、改善を目指してまいります。

お子さまが安心して通えるよう、温かい雰囲気づくりにも努めております。お肌のことで少しでも気になることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

対応可能な症状

乳児湿疹

「乳児湿疹は、生後まもなくから1歳頃までの赤ちゃんによく見られる皮膚トラブルの総称で、顔・頭・体などに赤みやブツブツ、かさつきなどが現れます。見た目はさまざまですが、ほとんどはよくある一時的な反応です。

乳児湿疹の原因と特徴

赤ちゃんの皮膚は非常に薄く、乾燥や汗、皮脂、よだれ、衣類との摩擦、細菌など、さまざまな刺激に敏感に反応します。かゆみを伴うこともあり、掻き壊してしまうと悪化や感染を引き起こすことがあります。

治療方法について

まずは毎日のスキンケアで皮膚を清潔に保ち、保湿剤でバリア機能を強化します。炎症がある場合は、ステロイド外用薬や抗菌薬を併用します。症状や部位によって治療が異なるため、早めの受診がおすすめです。新生児痤瘡(新生児にきび)

新生児痤瘡(しんせいじざそう)は、生後2~4週ごろの赤ちゃんの顔に現れる赤いぶつぶつや白ニキビのような発疹です。特に頬や額、あごに多く見られ、見た目はニキビに似ていますが、赤ちゃんにかゆみや痛みはほとんどありません。自然に治ることが多いため、心配しすぎる必要はありません。

新生児痤瘡の原因と特徴

お母さんから受け継いだホルモンの影響で皮脂分泌が一時的に活発になることが主な原因です。そのため、毛穴が詰まり、小さなニキビ様の発疹が現れます。赤いぶつぶつや白い膿をもった発疹が顔に出るのが特徴で、多くは生後1〜2か月以内に自然に治まっていきます。

治療方法について

通常は特別な治療を必要とせず、清潔を保ちながら様子を見ます。洗顔はぬるま湯でやさしく行い、刺激の強いスキンケア用品は避けましょう。炎症が強い場合やなかなか改善しない場合には、赤ちゃんに使用できる弱い外用薬を処方することもあります。 また、皮膚の常在菌(マラセチア)が関与していると考えられる場合には、抗真菌薬であるケトコナゾール外用薬を用いることもあります。自己判断で薬を使わず、必ず医師の診察を受けて適切な治療を行いましょう。小児アトピー性皮膚炎

小児アトピー性皮膚炎は、慢性的に皮膚が乾燥し、赤みやかゆみを繰り返す炎症性の皮膚疾患です。乳児期から幼児期にかけて発症しやすく、症状が良くなったり悪化したりを繰り返すのが特徴です。

小児アトピー性皮膚炎の原因と特徴

遺伝的な体質に加え、皮膚のバリア機能の低下やアレルゲン(ダニ・ホコリ・食物など)・汗・ストレスなどの外的刺激が関与します。強いかゆみを伴い、掻くことでさらに悪化しやすい傾向があります。

治療方法について

スキンケアによる保湿と、炎症を抑えるための外用薬(ステロイド・タクロリムスなど)が基本です。症状に応じて抗アレルギー薬の内服を併用します。生活環境の見直しや、継続的な管理が重要です。乳児脂漏性皮膚炎

乳児脂漏性皮膚炎は、生後2週間〜3か月頃の赤ちゃんに多く見られる皮膚炎で、頭皮や眉間、耳の周囲などに黄色いかさぶた状のフケや赤みが出るのが特徴です。多くは自然に軽快していきます。

乳児脂漏性皮膚炎の原因と特徴

母体由来のホルモンの影響で皮脂分泌が一時的に増えることや、皮膚常在菌(マラセチア)の関与が原因とされています。かゆみは少なく、ジュクジュクせず、皮脂の多い部位を中心に見られます。

治療方法について

まずは低刺激のシャンプーで頭皮や皮膚を優しく洗い、清潔を保つことが基本です。症状が強い場合は、炎症を抑えるためのステロイド外用薬や抗真菌薬を使用します。保湿ケアも重要です。乾燥肌(小児乾燥型湿疹)

乾燥肌(小児乾燥型湿疹)は、皮膚の水分や皮脂が不足し、肌がカサカサ・白く粉をふいたり、かゆみを伴う湿疹が出る状態です。秋〜冬など空気が乾燥する季節に悪化しやすく、乳幼児に多く見られます。

乾燥肌(小児乾燥型湿疹)の原因と特徴

子どもの皮膚は薄くて水分保持力が低いため、乾燥や衣類との摩擦、洗いすぎ、寒暖差などの刺激で炎症が起こりやすくなります。かゆみが強く、掻くことで悪化し、湿疹が広がるケースもあります。

治療方法について

スキンケアによる保湿が最も大切で、入浴後すぐに保湿剤をしっかり塗布します。かゆみや炎症が強い場合は、ステロイド外用薬や抗ヒスタミン薬を併用します。予防には日常的な保湿の継続が重要です。おむつかぶれ・よだれかぶれ

おむつやよだれが触れる部分の皮膚に赤み・ただれ・湿疹ができる状態です。乳児期によく見られ、早めの対処が症状の悪化を防ぎます。

おむつかぶれ・よだれかぶれの原因と特徴

おむつやよだれによる湿気や摩擦、アンモニアなどの刺激物が皮膚に長時間接触することで、バリア機能が低下し炎症を起こします。赤くただれて痛みやかゆみが出ることもあります。

治療方法について

おむつやよだれによる湿気や摩擦、アンモニアなどの刺激物が皮膚に長時間接触することで、バリア機能が低下し炎症を起こします。赤くただれて痛みやかゆみが出ることもあります。症状が強い場合には、炎症を抑えるために弱いステロイド外用薬を用いることもあります。清潔と保湿を心がけ、症状が続く場合は医師にご相談ください。水いぼ(伝染性軟属腫)

水いぼはウイルスによって起こる皮膚の感染症で、主に幼児〜小学生に多く見られます。小さくて光沢のある白〜肌色のいぼが、体や手足に数個から多数できることがあります。自然に治ることもありますが、広がる場合もあります。

水いぼ(伝染性軟属腫)の原因と特徴

原因は「伝染性軟属腫ウイルス(ポックスウイルス)」で、皮膚と皮膚の接触やプールなどで感染します。かゆみを伴うことがあり、掻いてしまうと他の部位にも広がります。湿疹のある肌では感染しやすい傾向があります。

治療方法について

自然に治ることもありますが、他への感染や拡大を防ぐため、専用のピンセットで摘除する治療が行われます。痛みを和らげるため、麻酔テープを事前に使用することもあります。最近では、水イボクリーム(M-BF CREAM)を用いて治療を行うこともあります。また、湿疹の治療やスキンケアも併用します。いぼ(尋常性疣贅)

尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)は、ウイルス感染によってできる「いぼ」で、子どもから大人まで発症します。主に手足などに硬く盛り上がった小さなできものが現れ、放置すると数が増えることもあります。

いぼ(尋常性疣贅)の原因と特徴

ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因で、皮膚の小さな傷からウイルスが入り込んで発症します。手指・足裏によくでき、表面がざらついて硬く、時に黒い点(毛細血管)が見えることがあります。

治療方法について

主に液体窒素による凍結療法を行います。1〜2週間に一度の処置を繰り返すことで徐々に改善が見られます。その他、外用薬や電気焼灼、レーザー治療が行われる場合もあり、根気よく通院することが大切です。あせも(汗疹)

あせもは、汗の出口が詰まることで起こる皮膚の炎症で、赤ちゃんや子どもに多く見られます。首や背中、わき、おむつまわりなど、汗をかきやすく通気性の悪い部位に、小さな赤いブツブツが現れます。

あせも(汗疹)の原因と特徴

大量に汗をかくことで汗腺が詰まり、汗が皮膚内にたまって炎症が起こります。湿度や気温が高い季節に悪化しやすく、赤みやかゆみを伴います。かき壊すことでとびひなどの二次感染につながることもあります。

治療方法について

まずは汗をこまめに拭き、通気性の良い服装で皮膚を清潔・乾燥に保つことが基本です。症状が強い場合は、炎症を抑えるためのステロイド外用薬や、かゆみを抑える抗ヒスタミン薬を使用します。ウィルス性発疹

ウィルス性発疹は、ウイルス感染により体の皮膚や粘膜に赤い発疹や斑点が現れる病気の総称です。主に乳幼児や小児に多く、発熱や咳、鼻水などの風邪症状を伴うことが多いです。

ウィルス性発疹の原因と特徴

主な原因は麻疹、風疹、水痘、ヒトパルボウイルスなど多様なウイルスです。発疹は体幹から手足へ広がることが多く、発熱やリンパ節腫脹を伴う場合もあります。自然治癒することが一般的です。

治療方法について

特効薬はなく、症状を和らげる対症療法が中心です。発熱やかゆみには解熱剤や抗ヒスタミン薬を使用し、安静と十分な水分補給が重要です。重症例は医療機関での管理が必要です。水ぼうそう

水ぼうそうは、主に乳幼児や小児に多く発症する感染症で、全身に赤い発疹や水ぶくれができるのが特徴です。強いかゆみを伴い、通常は自然に治癒しますが、重症化することもあります。

水ぼうそうの原因と特徴

原因は水痘帯状疱疹ウイルスで、飛沫や接触感染によりうつります。発疹は顔や体幹を中心に全身に広がり、水ぶくれが破れてかさぶたになる過程をたどります。免疫が弱い場合は合併症のリスクがあります。

治療方法について

かゆみを抑える薬や解熱剤を用いた対症療法が中心です。重症例や免疫力低下時には抗ウイルス薬を使用します。皮膚を清潔に保ち、掻き壊しを防ぐことが大切です。予防にはワクチン接種が推奨されます。じんましん

じんましんは、皮膚に赤い膨疹(風疹のようなブツブツ)が突然現れ、強いかゆみを伴うことがあるアレルギー性の皮膚疾患です。数時間から数日で消えることもありますが、繰り返す場合や全身に広がる場合は注意が必要です。

じんましんの原因と特徴

食べ物(卵・牛乳・魚など)、薬、感染症、虫刺され、ストレスなどがきっかけとなることが多く、原因が特定できないこともあります。免疫反応の異常により、ヒスタミンが放出されて膨疹やかゆみを引き起こします。

治療方法について

症状が軽い場合は安静と保湿で様子を見ます。かゆみが強い場合は抗ヒスタミン薬の内服や外用薬を用い、症状の軽減を図ります。原因が特定できれば、それを避けることも重要です。症状が長引く場合や呼吸困難などがある場合はすぐに医療機関を受診してください。ほくろ(母斑)

ほくろは、皮膚にできる茶色や黒色の良性の色素斑で、遺伝や紫外線などの影響で生じます。一般的に問題はありませんが、形や色が変わる場合は注意が必要です。

ほくろ(母斑)の原因と特徴

ほくろはメラニン色素を作る細胞(メラノサイト)が集まってでき、遺伝的要因や紫外線の影響で増えることがあります。形や大きさが均一で境界がはっきりしているのが特徴です。

治療方法について

悪性化の疑いがない場合は経過観察が基本ですが、見た目やかゆみ・出血がある場合は切除やレーザー治療を行います。自己判断せず、皮膚科で診断を受けることが大切です。あざ

あざは、生まれつきまたは生後間もなく皮膚や粘膜にできる色素沈着や血管の異常による変色や隆起の総称です。色や形状は多様で、子どもに多く見られますが多くは良性です。

あざの原因と特徴

あざの原因は色素細胞の過剰や血管の異常形成によるもので、茶色の色素性あざや赤紫色の血管性あざなど種類があります。大きさや形状は個人差が大きく、成長とともに変化することもあります。

治療方法について

多くは経過観察ですが、見た目や機能に影響がある場合はレーザー治療や手術が行われます。治療法はあざの種類や部位により異なるため、専門医による診断と相談が重要です。手足口病

手足口病は主に乳幼児や小児に多く見られるウイルス感染症で、手のひらや足の裏、口の中に特徴的な発疹や水疱ができます。発熱やのどの痛みを伴うことが多く、通常は1〜2週間で自然に治ります。

手足口病の原因と特徴

主な原因ウイルスはコクサッキーウイルスやエンテロウイルスで、飛沫や接触感染で広がります。発疹は痛みやかゆみを伴い、口内の水疱は食事をしにくくすることもあります。夏から秋にかけて流行します。

治療方法について

特効薬はなく対症療法が中心です。発熱には解熱剤、痛みには鎮痛剤を用います。水分補給を十分に行い、口内炎の痛みが強い場合は口腔ケアや軟膏を使用します。安静にして経過をみることが大切です。虫刺され

虫刺されは、蚊やブヨ、ノミなどの昆虫に刺されることで皮膚に赤い腫れやかゆみが生じる反応です。多くの場合軽症で自然に治りますが、掻き壊すと二次感染を起こすこともあります。子どもはかゆみに敏感で、かきむしりやすいため注意が必要です。

虫刺されの原因と特徴

虫の唾液中のタンパク質による局所アレルギー反応が主な原因です。虫が活発な季節や屋外での活動、衛生環境なども影響します。免疫反応により、刺された部分が赤く腫れたり、膨疹や水ぶくれが生じます。

治療方法について

かゆみを抑えるためにステロイド外用薬や抗ヒスタミン外用薬を使用します。冷やすことで腫れやかゆみを軽減できます。掻き壊さないように注意し、感染の兆候(膿やひどい赤み)がある場合は医師に相談してください。虫よけや衣服での予防も大切です。ヘルペス感染症

ヘルペス感染症は、単純ヘルペスウイルスによって起こる病気で、乳幼児から学童まで幅広い年齢で見られます。口の周りや皮膚に小さな水ぶくれやただれが出たり、発熱を伴うことがあります。

ヘルペス感染症の原因と特徴

原因は単純ヘルペスウイルスの感染です。初めて感染すると発熱や口内炎(ヘルペス性歯肉口内炎)を起こすことがあります。その後も疲れや風邪などで免疫が弱ると、口唇ヘルペスなどとして再発を繰り返すのが特徴です。水ぶくれや赤み、チクチクとした違和感を伴います。

治療方法について

抗ウイルス薬の内服や外用でウイルスの増殖を抑えます。発熱や痛みが強い場合には解熱剤や鎮痛薬を併用します。再発を繰り返す場合には、早めに治療を始めることが有効です。症状が強いときは早めの受診をおすすめします。カポジ水痘様発疹症

乳幼児やアトピー性皮膚炎のお子さまに多く見られるウイルス感染症で、顔や体に水ぶくれが広がるのが特徴です。急に高熱を伴うこともあります。

カポジ水痘様発疹症の原因と特徴

単純ヘルペスウイルスが原因で、皮膚の弱い部分に感染します。小さな水ぶくれが集まってただれをつくり、痛みやかゆみを伴います。発熱や全身のだるさを伴うこともあります。

治療方法について

抗ウイルス薬を内服し、感染の広がりを抑えます。必要に応じて解熱薬や抗菌薬の外用を併用します。早めの受診が大切です。ヘルペス性歯肉口内炎

乳幼児に多くみられる口の中のウイルス感染症で、強い痛みや発熱を伴い、食欲が落ちやすいのが特徴です。

ヘルペス性歯肉口内炎の原因と特徴

単純ヘルペスウイルスの初感染で起こります。歯ぐきや口内に小さな水ぶくれやただれができ、強い痛みが出ます。発熱やよだれの増加、機嫌不良を伴うこともあります。

治療方法について

抗ウイルス薬の内服が有効です。水分補給や食事がとりにくいときは点滴などで対応する場合もあります。早期治療により症状が軽く済むことがあります。口唇ヘルペス

唇やその周囲に小さな水ぶくれが集まってできるウイルス性の皮膚症状です。再発を繰り返すことがあります。

口唇ヘルペスの原因と特徴

単純ヘルペスウイルスが原因で、発熱や疲れなど体調が崩れたときに再発しやすくなります。チクチクする違和感から始まり、水ぶくれやかさぶたができます。

治療方法について

抗ウイルス薬の外用や内服で進行を抑えます。初期症状の段階で治療を始めると効果的です。再発を繰り返す場合は予防的な内服治療が行われることもあります。帯状疱疹

小児でもまれに発症することがあり、体の片側に沿って痛みと水ぶくれが出る病気です。水ぼうそうにかかった後のウイルスが原因です。

帯状疱疹の原因と特徴

水痘・帯状疱疹ウイルスが体内で再び活性化することで起こります。体の一部に沿って赤みや水ぶくれが帯状に現れ、痛みを伴います。まれに発熱や倦怠感も見られます。

治療方法について

抗ウイルス薬を早期に投与することで症状の進行を防ぎます。痛みが強い場合は鎮痛薬を併用します。早めの診断と治療が大切です。皮膚カンジダ症

カビの一種であるカンジダ菌が皮膚に増えて炎症を起こす病気です。おむつの中など湿った環境で発症しやすいです。

皮膚カンジダ症の原因と特徴

カンジダ菌は普段から皮膚や腸内にいる常在菌ですが、蒸れやこすれによって増殖すると赤みやただれを引き起こします。おむつかぶれと似ていますが、境界がはっきりした赤い発疹が特徴です。

治療方法について

抗真菌薬の外用薬を使用して菌を抑えます。おむつ交換や皮膚を清潔・乾燥に保つことも大切です。砂かぶれ

公園や砂場などで遊んだあとに、砂が皮膚に刺激となって赤みやかゆみを起こす皮膚炎です。

砂かぶれの原因と特徴

砂粒による摩擦や、汗・皮脂と混ざることで皮膚が刺激されます。特に首回りや腕、脚など露出部に赤みやかゆみが出やすいです。アトピー体質のお子さまは悪化しやすい傾向があります。

治療方法について

石けんでやさしく洗い流し、皮膚を清潔にします。炎症が強い場合はステロイド外用薬や保湿剤で治療します。予防のためには遊んだあとの入浴やシャワーが有効です。伝染性膿痂疹(とびひ)

伝染性膿痂疹は、皮膚に水ぶくれや膿をもったかさぶたができる、子どもに多い細菌感染症です。かゆみが強く、掻くことで他の部位や他の子どもに感染が広がることがあります。通常は軽症ですが、放置すると広範囲に広がることがあります。

伝染性膿痂疹の原因と特徴

黄色ブドウ球菌や化膿性連鎖球菌といった細菌が皮膚に感染して発症します。小さな傷や湿疹などを通じて感染し、接触することで他の部位や他の子どもにうつります。免疫力の低い乳幼児や、掻きやすい子どもに多く見られます。

治療方法について

抗生物質の外用や内服で細菌を抑えることが基本です。患部は清潔に保ち、他の部位に広がらないように注意します。かゆみが強い場合はかゆみ止めを併用することもあります。集団生活ではタオルや衣類の共用を避け、感染拡大を防ぐことが大切です。

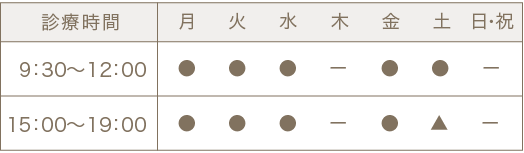

【美容施術時間】

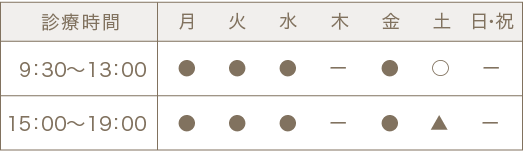

【美容施術時間】

▲=土曜午後/14:00〜17:00

▲=土曜午後/14:00〜17:00